Ces Fleurs du Démon sont le seizième long format des iconoclastes Norvégiens. Il avait été annoncé par deux singles digitaux en avril et juillet. Pour l'accompagner, le groupe délivre sur son bandcamp quelques thématiques : le cœur de la forêt, des personnages mythiques, des bêtes sauvages, du gel, un dragon, un chien et un loup. Ces visions émanent de Vicino Orsini, un Italien du XVIe siècle dont la propriété ornée témoignait de l'idée d'une civilisation défaite par la sauvagerie. Le temps et la nature ont en partie recouvert les sculptures et ornementations du domaine. Face à un tel spectacle, le groupe (Kristoffer Rygg en unique leader désormais, même si Christian Fennesz est de la partie) a choisi d'explorer à son tour les peurs et les merveilles liées à la chute de l'humanité et à sa rédemption.

Ulver transpose ses réflexions à notre monde contemporain, telle cette jeune Russe née en 1989, à l'aube d'un siècle nouveau. Le propos s'inscrit titre après titre dans une poursuite thématique qu'on apprécie chez Ulver. Le groupe, cependant, dans la forme, ne stagne pas. Comme à presque chaque album, il va falloir découvrir un nouveau visage.

Une fois de plus, sous le mix de Michael Rendall et Martin Glover, Ulver s'est mué en un groupe qui fait dans la synth-pop des années 1980. On a une succession de tubes avec quelques guitares hard-FM, des claviers rutilants, une voix de crooner tombeur et des mélodies simples. Ainsi "Machine Guns and Peacock Feathers" singe jusque dans ses paroles les gimmicks que les moins de trente ans n'ont pas connus en direct. Le refrain doublé de la voix féminine et le roulement final de la batterie sont soit une provocation indigeste, soit le témoignage d'un talent de copiste rare. On retrouvera cette même hésitation à l'écoute du sirupeux "Nostalgia" (encore ce doublage de la choriste !), proche d'un The The mais sans la richesse de voix de Matt Johnson. Ce qui semble sympathique pour des gens de moins de trente ans gêne légèrement chez des artistes de ma génération puisque ces musiques, globalement, on s'élevait contre à l'époque. Nostalgie ? Début d'une sorte d'Alzheimer créateur?

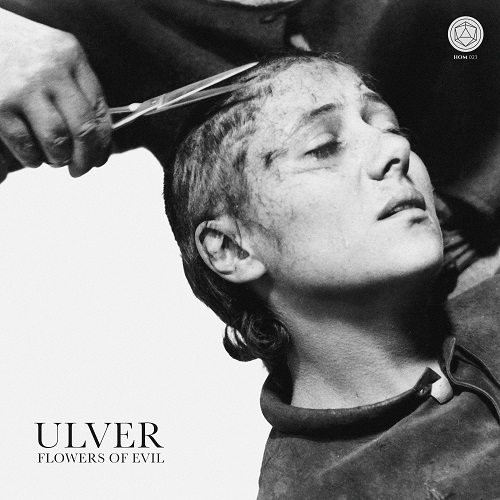

Il est difficile de comprendre les motivations du groupe : l'idée initiale est intéressante et riche de perspectives ; le visuel de la pochette fait bifurquer l'esprit vers les femmes rasées pour collusion avec l'ennemi durant et à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale ; la musique estampillée années 1980 génère un parallèle avec une troisième période et chaque titre ou presque survole un moment ("Little Boy" est le nom donné à la bombe qui irradia Hiroshima, "Apocalypse 1993" revient sur le siège de Waco, demeure sectaire dans laquelle les fidèles s'étaient suicidés, etc.). La confusion est de mise, prétexte à des paroles pourtant exigeantes.

Alors, on peut s'accrocher à cette idée de chute, à cette interrogation sur la grandeur et la rédemption sans vraiment comprendre pourquoi on a droit à du sous-Depeche Mode (alors que Mesh faisait mieux) en entendant le sympathique "Hour of the Wolf" et l'efficace mais calibré "Little Boy". Le problème n'est pas de basculer dans la pop (Satyricon avait très bien intégré Sivert Høyem sur son titre "Phoenix" en 2013, et Paradise Lost avait innové avec Host en 1999), mais de le faire sans envergure. Le groupe avait déjà lancé The Assassination Of Julius Caesar en 2017 dans cette même veine synth-wave, prolongée avec l'EP Sic Transit Gloria Mundi. Ulver avait alors surpris ; cette année, il n'étonne plus.

Pour les breaks lumineux (avec samples) et le groove synthétique (plutôt Future-pop) d' "Apocalypse 1993", combien de mesures sont ici terriblement prévisibles ? On se lance alors dans le repérage des passages brillants (car il y en a) : les cornemuses du final de "Little Boy" et la mélodie excitante de ce single, les récurrences au motif des fleurs dans les paroles, la beauté de la voix sur "Hour of the Wolf", l'analogie de tonalité entre l'ouverture du disque et sa fermeture, la petite voix à la fin de "Machine Guns…"... On sent que cet album, on finira par l'apprécier, mais pas pour de bonnes raisons car ce n'est pas un grand disque.

Nous croulons actuellement sous les groupes qui surjouent la new wave des années 1980 (pas la cold, non, mais bien son parent gentillet !). Il est vraiment dommage de retrouver Ulver dans le groupe des suiveurs, malgré un propos plus profond. Définir aujourd'hui encore sa musique d'expérimentale avec un tel album relève de l'erreur. La précédente sortie, Drone Activity, avait une autre envergure et on pleure presque, au démarrage du dernier titre, "A Thousand Cuts" dont le piano rappelle le miracle de Lyckantropen Themes (2002) avant de sombrer dans une espèce de slow encore une fois bien trop convenu.